En la Casa del Greco, en Toledo – Esplendores hidalgos del Siglo de Oro – Fe y el desafío de lo inconmensurable vs. quimeras y desvaríos

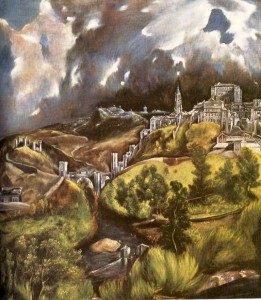

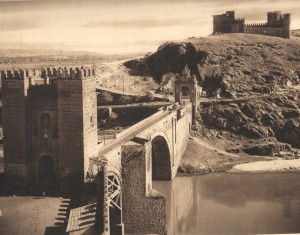

Retomando la conversación anterior, recorremos las calles enmarañadas de la legendaria Toledo, que eligió para establecerse en España, y representó en ambiente “fantasmal” y “apocalíptico”. La pintó poblada de torres y castillos inmateriales, arcos de piedra y gloriosas ruinas, en el claroscuro de un cielo tenebroso y refulgente, como iluminado por un relámpago diurno.

Pasaremos por la original cocina que ha dado que hablar –y saborear- en este “rincón”. Me complace satisfacer el pedido de mi sobrina María del Pilar, joven avisada, que no usa calzas, “jeans” raspados ni otras modas cargadas de fealdad, y hace de la belleza y la pintura una fuente de observación, entretenimiento y esplendor. Está exultante pues acaba de encontrar una publicación que reproduce el mundo de escenas del más famoso cuadro del Greco; y, conociendo mi inclinación al arte, me insiste que la lleve a ver la célebre casa del pintor y el cuadro. ¡Vamos!

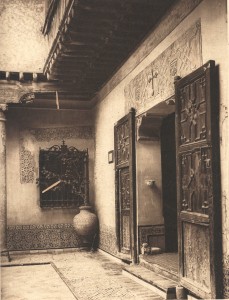

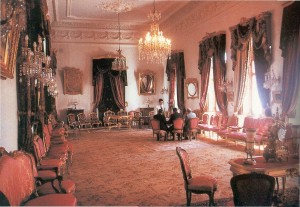

Entramos a la residencia cuyas 24 habitaciones albergaban a la familia del Greco, a los aprendices de su atelier de pintor de la élite toledana, y a la servidumbre, que miraba la obra escéptica y sorprendida.

Oímos el rumor de las fuentes y el resonar de los pasos en los patios señoriales, con sus frisos, tinajas, mayólicas y puertas talladas. Los haces de luz que perforan los ceñudos nubarrones sólo se apaciguan al franquear las rejas entrelazadas de flores, coloreando suavemente las salas, austeras como las de un monasterio.

Todo respira la combinación de elementos castellanos y moriscos y trae reminiscencias del creativo dueño de casa, originario de la Isla de Creta, de donde le quedó su apodo grecisco.

De allí se trasladó a Venecia para aprender colorido del Ticiano. Y luego a Roma donde intercambió estocadas con el árbitro del arte, Miguel Angel, que ‘gritaba ¡herejía!’ a su proyecto de cubrir los desnudos de sus famosas pinturas con escenas apropiadas al lugar sagrado –como muchos querían: “Destruid la obra, decía, y dejad que yo haga otra, que será decente y honesta, y no menos grande” (cf. George Kent, “Los grandes pintores y sus obras maestras”, Selecciones del Reader’s Digest).

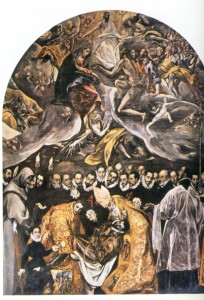

Entramos en la sala impregnada del perfume del tiempo. Luego de admirar las obras en exposición nos vamos a la Iglesia de Santo Tomé, en busca del cuadro que Pilar sueña con ver. Por fin, allí está, en sus imponentes 4,80 x 3,60 metros.

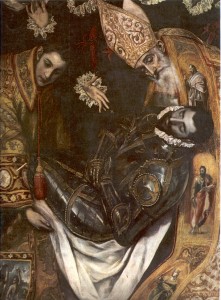

¿Qué vemos? En primer plano, dos prelados –uno joven, viejo el otro- ataviados con magnificencia. Sostienen con fuerza y delicadeza a un exánime caballero de reluciente armadura negra y semblante violáceo, cuya expresión de bondad e inmovilidad conmueven.

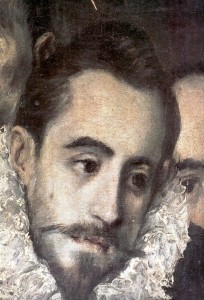

Una fila de guerreros los contemplan de frente. Sus sobrios terciopelos oscuros contrastan con los puños y golas flamencos. Nobles caballeros toledanos, de ojos humedecidos y brillantes de tristeza, en los que reluce la esperanza católica. Nada de embotamiento budista ni de gritería pagana ante la muerte. Son caballeros de la España de Felipe II…

Destacan también dos severas figuras de frailes, la gracia aterciopelada de un niño que señala el milagro que está ocurriendo, y dos sacerdotes, uno rebosante de gozo, el otro serio y compenetrado -es el párroco.

En el espacio superior de la tela flota un manto de nubes y brilla la Gloria celestial. Multitud de espíritus angélicos y de ciudadanos de lo Alto contemplan y adoran al Dios vivo. Entre ellos sobresalen don Felipe II y el Cardenal Tavera.

Un Angel, en vuelo ascendente, lleva en sus manos el alma luminosa del caballero, envuelta en el paño transparente de una nube.

Un hombre hirsuto de grandes proporciones, apenas revestido con pieles de animales del desierto, representa a San Juan Bautista. De rodillas ante Cristo Rey le pide, a través de su Madre -“constante intercesora”- que acoja benigno el alma del gentilhombre. El lector ya sabrá que estamos hablando de “El Entierro del Conde de Orgaz”.

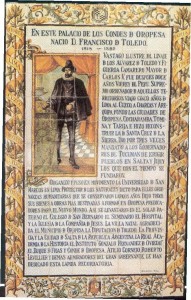

Ambas escenas forman un solo conjunto, que reproduce una historia real: el milagro, ocurrido en 1312, cuando San Esteban (el fresco protomártir) y San Agustín (el viejo patriarcal) se aparecieron en el entierro del Señor de Orgaz, vástago de la Casa de Toledo, y lo depositaron en tierra, en la Iglesia de Santo Tomé, objeto de sus larguezas y caridades.

El prodigio sobrenatural, consigna en el acta el oficiante, fue comprobado por “la asistencia de quinientos testigos”, que representó retratando a los “claros varones” de Toledo.

El texto nos deja sin palabras: leemos allí que el cuadro “representa, no sólo la obra cumbre del Greco, sino la obra maestra de toda la pintura universal”, debida… “al pincel más prodigioso que ha conocido el hombre” (cf. “El Greco: El Entierro del Conde de Orgaz”, por José Camón Aznar, Albaicin/Sadea Editores)

¿No es curioso que un entierro despierte tal interés en un mundo que se rige cada vez más por lo divertido, lo novedoso, lo efímero, por el goce de la vida, a menudo sórdido, exhibido como trofeo en las redes sociales, para cosechar aplausos?

A eso responde sin inmutarse el crítico de arte Camón Aznar: “es de la mayor belleza psicológica el analizar estas facciones”.

El está disfrutando de un verdadero placer inteligente, que no es el de correr a 300 k.p.h. en una ‘Kawasaki Ninja’, a riesgo de convertirse en un montón de astillas; o el de sumirse horas en caóticas escenas de sangre, desarreglo y violencia de algún video que se ha alquilado, u otros “placeres” no menos ruinosos para el cuerpo y el alma.

¡Misteriosa servidumbre fatal la de subirse al tren de la moda masificante! -¿Que no es fatal? Que lo digan los desgraciados rusos que, por el placer de rodar cuesta abajo en una cápsula, salieron botados al precipicio; o los pasajeros caídos al vacío del globo que se incendió sobrevolando las pirámides, o del actor famoso que se dejó morir por no dejar de “gozar” de barbitúricos.

¿Paraíso…o infierno?

La escena grandiosa del “Entierro del Conde de Orgaz” descorre algo del velo del alma española e iberoamericana. “Este cuadro –agrega el experto- ha sido el más comentado de toda la pintura española, puesto que en él se ha visto no sólo una magna obra pictórica sino una síntesis del misticismo español y aun de nuestra cultura. Piénsese que cuando él se pintaba, andaban por Toledo San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús…Lope de Vega”. “En él se exalta la enorme potencia de ilusión de una raza que soñaba con hazañas inverosímiles y cuyo pensamiento seguía siempre rutas teológicas”.

Soñaba, sí, con hazañas inverosímiles, que con fortaleza, heroísmo y sentido de organización supo llevarlas a cabo! El establecimiento de la Cristiandad en América fue fruto de esos sueños y esfuerzos inmensos en que lo primordial no fueron oro, riquezas ni honores, sino implantar la Cruz. Vean, si no, las crónicas de Bernal Díaz del Castillo sobre Hernán Cortés –que arriesgaba todo por predicar el Evangelio con peligro de vida.

Eran hidalgos como los que pintó , que constituían la élite noble de la sociedad, a la que impulsaban en la búsqueda de la excelencia y el gusto de lo sublime y de la aventura, lo que iba necesariamente acompañado –como en el Señor de Orgaz- de gran desprendimiento, lo que le valió ser introducido al Reino de los Cielos por San Esteban y San Agustín.

No todos lo entienden… Algunos quisieron ver en la representación del Cielo un “supuesto desvarío” del Greco. Mauricio Barres “exaltó la parte celestial del cuadro uniéndola de una manera orgánica y natural al resto”. Y dijo: “cómo no comprenderán estos aficionados de a ras de tierra, que ese cielo completa y justifica la expresión dada por el pintor a sus personajes, expresión que había él sorprendido en los rostros y en las almas de los más nobles toledanos…; lo que ha pintado por encima de sus cabezas lo ven ellos con los ojos del alma”.

Este cuadro es “una de las páginas más verídicas de la historia de España”, en el que “aparece con más auténtico realismo el alma y el cuerpo en la sociedad castellana” (Cossio). Años en que nacían cristianas, fundadas por los esforzados hidalgos, las naciones de América.

Comentario de María del Pilar: -Tío, la obra es colosal pero…ese San Juan de miembros tan largos, no termina de convencerme. ¿Estaré diciendo una ‘herejía’?

– Hija, no me parece. Que yo sepa no se ha proclamado el dogma de la infalibilidad artística de nadie, ni tampoco del Greco! A él le gustaba lo estilizado: enhorabuena! Pero hay formas demasiado estilizadas que pueden derrapar hacia lo deforme. Su San Juan Bautista no coincide con ‘el mío’, enfrentando las fieras e inclemencias del desierto, capaz de increpar a Herodes su adulterio y de dar su vida por Cristo Rey.

El del “Entierro…”, me atrevo a decir, me parece algo naïf. ¿Reflejará concepciones renacentistas precursoras del mito del “bon sauvage”, de la rousseauniana “vuelta a la naturaleza”, del “hippie” vagamundos, del tribalismo que, desarrollando esas quimeras revolucionarias, quieren imponer ciertos círculos? Cosas enteramente opuestas al Precursor, obviamente.

– Bueno, ¡gracias! Nos hemos entretenido y enriquecido, practicando “la belleza psicológica de analizar”, sin caer en que es todo fabuloso y perfecto, ni en lo de aquellos críticos que no veían en El Greco más que caricaturas y desvaríos.

– Te dejo una inquietud. A ver si encuentras en tus libros por qué al “Rey prudente” no le convencía . Tal vez nos dé valiosas pistas para completar el panorama.

Y pensando en la interesante cuestión, nos fuimos a reunir con el resto de la familia que volvía de visitar el Alcázar de Toledo.

Almuerzo en el Mesón del Caballero de la mano en el pecho

Allí nos esperaba nuestro amigo Manolo Torrejón, excelente cocinero y dueño del mesón “del Caballero de la mano en el pecho”, situado en las afueras de Toledo, de quien se dice que, una vez al año, a la vuelta de la romería de la Vega, se regalaba con un exquisito Espadín a la toledana, acompañado por vino clarete del país.

Manolo lo prepara de acuerdo a la siguiente receta, cuya versión más excelente la obtuvo nada menos que de Cándido, Mesonero Mayor de Castilla:

GENEROS y CANTIDADES

Aunque damos las cantidades para una sola persona, generalmente se prepara este plato para más comensales.

En ese caso, hacer los aumentos correspondientes.

150 gramos de arroz

30 gramos de puré de tomate

1/2 decilitro de salsa crema

2 champiñones grandes y enteros

2 nuececitas de cordero

1 pimiento morrón partido por la mitad

2 pepinillos

2 láminas de lomo de cerdo, o bien de tocino ahumado

1 decilitro de aceite

sal y pimienta

El arroz se cuece como en el Turbante de Arroz Orsini.

En el instante de montar el plato y estando bien caliente, se dispone en una fuente formando un zócalo, lo cual se consigue auxiliándose de la hoja plana de un cuchillo.

Los champiñones se asan. A 2 chuletitas de cordero, después de fritas, se les extrae la nuez (parte superior de la carne).

Las pequeñas escalopas de lomo de cerdo, o lonchitas de tocino ahumado, se fríen con las nuececitas.

Los pepinillos se escaldan intensamente, blanqueándolos; una vez secos, se pasan por la grasa en que se han frito las carnes.

Los pimientos morrones se calientan en la misma agua del envase.

El puré de tomate, después de salpimentado, se sofríe un poco con aceite.

Por último, se monta la broqueta o espadín, procurando que todos los géneros estén muy calientes.

Fuente: LA COCINA ESPAÑOLA – EL LIBRO DE ORO DE LA GASTRONOMIA por Cándido, Mesonero Mayor de Castilla – Plaza & Janes Editores

Modas desvariadas y misión social de la aristocracia

El contraste entre las grandes realizaciones de los hidalgos españoles que fundaron la Fe y la civilización cristiana en América y los desvaríos de no pocas modas actuales comentadas en la conversación, permite entender mejor algunas características que, conforme enseña el Cardenal Herrera Oria en su Enciclopedia “Verbum Dei”, deben encontrarse en la moderna aristocracia:

“Moderadora del poder; consejera; conocedora de las necesidades del pueblo; defensora del pueblo cerca de la autoridad suprema; educadora del pueblo; ordenadora y encauzadora de las actividades del pueblo; ha de utilizar todos los recursos de la técnica y del progreso social en beneficio, sobre todo, de las clases más necesitadas.”

Fuente: “La aristocracia en el pensamiento de un Cardenaldel siglo XX, controvertido pero nada sospechoso de parcialidad a favor de ella”. Plinio Corrêa de Oliveira, in “Nobleza y élites tradicionales análogas – en las alocuciones de Pío XII al Patriciado y a la Nobleza romana” – Apéndice IV